2024/08/14

アイルランドで毎年8月に開催される世界最高峰のアイリッシュ(ケルト)音楽のフェスティバル&コンクール、「Fleadh Cheoil na hEireann(フラー・ヒョール・ナ・ヘーレン)」通称「フラー」に出場するためにアイルランドに行ってきました。今年(2024年)のフラーはアイルランド南東のウェックスフォード(Wexford)で開催されました。今年のフラーでは、日本から出場されたハープの奏者さんが、日本人として初優勝という大快挙を達成されました。

2023/08/16

アイルランドで毎年8月に開催されている世界最高峰のアイリッシュ(ケルト)音楽のフェスティバル&コンクール(コンペティション)、「Fleadh Cheoil na hEireann」通称フラーに出場するためにアイルランドに行ってきました。今年(2023年)のフラーはウェストミーズ県(Co. Westmeath)のマリンガー(Mullingar)で開催されました。

2022/08/21

アイリッシュ音楽の国際コンクール(コンペティション)「Fleadh Cheoil na hÉireann」通称"フラー"に出場するためにアイルランドに行ってきました。コロナ渦で昨年、一昨年と開催されなかったのですが、今年から復活。日本ではまだまだ感染者の数が多く、海外渡航はまだ早いかな?と思ったのですが、ここ2年ほど本場の音楽を見聞きしていないので、浦島太郎にならないうちに刺激をもらってこようとおもい、思い切って行ってきました。

2019/12/14

アイルランドで発行されているアイリッシュ・ミュージックの情報誌(雑誌)「TREOIR」の最新号に掲載されました。最新号は夏にドロヘダで開催されたアイリッシュ伝統音楽の国際コンクール「フラーキョール」の特集号となっています。色々な種目の優勝者や入賞者と一緒に私も載っています。私はケルト音楽の「Píosaí Ceoil Nuacheaptha(新曲)」部門で2位に入賞したので、演奏した曲の楽譜も掲載されています。

2019/08/31

日本で開催されているラグビーのワールドカップ(W杯)にはアイルランドも出場しています。アイルランドはラグビーの強豪国で現在世界ランキング1位だそうです。日本代表にも頑張ってもらいたいですが、個人的にはぜひともアイルランドに優勝してもらいと思っています。験を担ぐわけでもないのですが、少しでもアイルランドの応援になればと思い、フィドル(バイオリン)の弓の毛をアイルランドカラーにしてみました。

2019/08/12

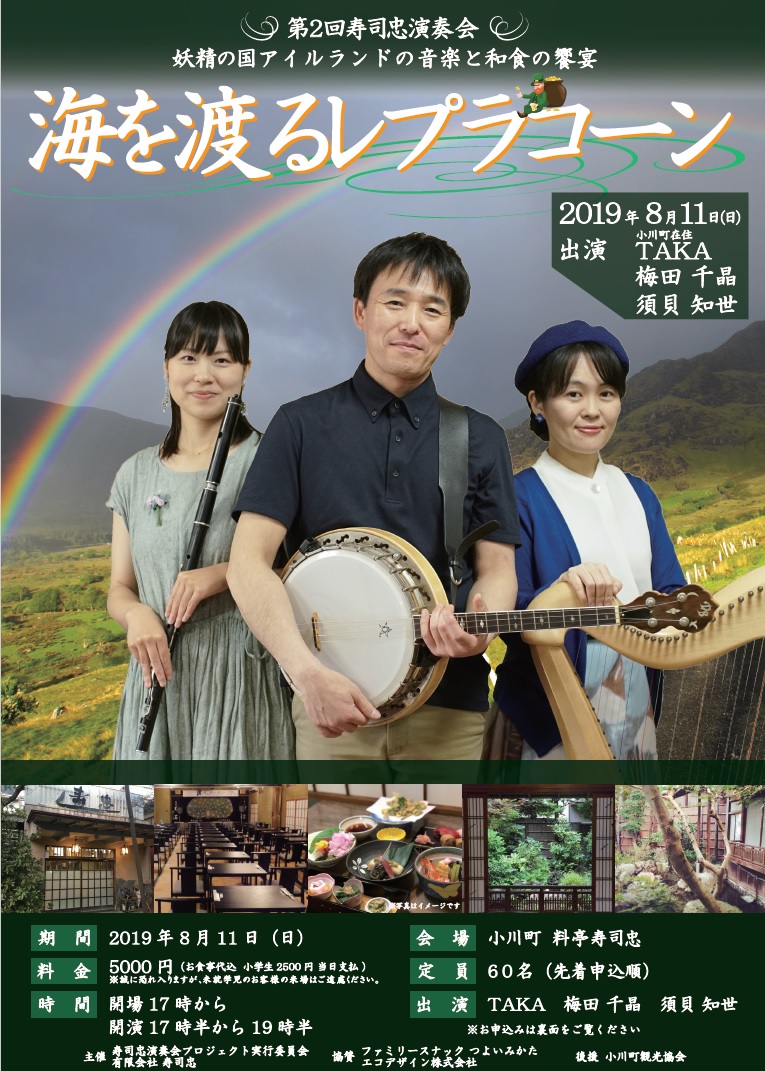

埼玉県比企郡は小川町にある老舗料亭「寿司忠」さんでのアイリッシュ音楽の演奏会無事に終わりました。60名定員のところ72名の来場があったそうです。(超満員御礼!) これをきっかけに小川町周辺でもアイルランド音楽やアイルランドの色々な文化に興味を持たれる方が増えてくれたら嬉しいです。

2019/07/22

武蔵の小京都として知られる埼玉県小川町の老舗のお寿司屋さんで私Takaとアイリッシュフルートの須貝知世さん、アイリッシュハープの梅田千晶さんの3人でアイルランド伝統音楽を演奏します。